料理を作る側から、調理師を育てる側へ

「調理師として働く」とは違った形で調理業界に貢献したい。

夢と現実を生徒へ伝え、強い調理師を

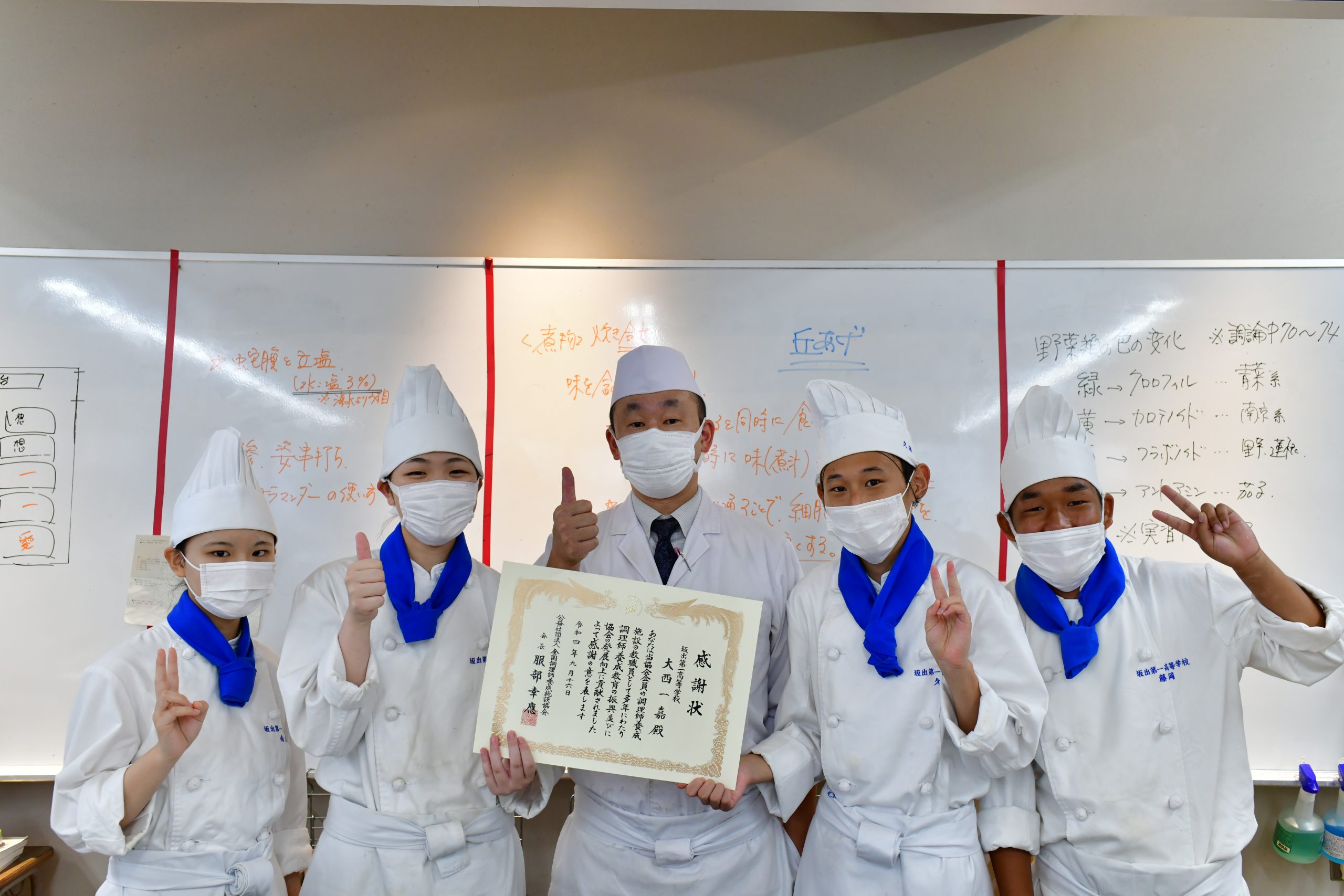

<profile.> 丸亀西中学校出身 卒業後、神戸ポートピアホテルへ就職。和食レストラン部門にて下積みをスタートさせる。大阪のすし割烹で修行を経て、割烹料理店のオープニングより勤める。平成21年より坂出第一高等学校の専任調理師に就任。料理研究部を創部し、企業や団体との商品開発・料理販売・舟盛パフォーマンスなど、食物科独自の様々な活動を指導。現在は募集・広報部長も務め、食物科の魅力を中学校にも発信している。

きっかけは「何となく食物科へ」

料理は好きだったが、将来の夢までは見えていなかった中学時代は部活動に明け暮れる毎日でした。そして部活引退後に迫る高校受験に慌てて自分の進路について考えることになりました。何となく気になった食物科を選んで何とか入学することができました。思えば鍵っ子だった小学生のころ、両親が仕事から帰ってくるのを待ちきれず、玉子焼きを作ったり、わらび餅を作ったりしていた記憶があります。他の友人に比べて料理へのハードルは低かったように思います。また料理上手で何でも手作りにこだわりがあった母の影響は大きかった気がします。食物科入学後は、実習で友人と競い合って「俺の方が上手い(美味い)。」など夢中で取り組みました。また検定に挑戦したり、クリスマス講習会で調理アシスタントを務めたり、とにかく実習の時間が充実してあっという間の三年間でした。進路を決める時期が迫り、当時は他業種へ進む同級生も多くいましたが、自分は料理の道以外は考えられず、日本料理一択って感じでした。正直、フレンチへの憧れはありましたが、残念ながらフランス語を覚える頭までは無かったです(笑)

休み無しの仕事漬け

神戸のホテルへ内定をいただきました。入社して始めは神戸山奥の研修施設に一週間こもって社訓や経営理念を覚えたり、電話の受け答えやサービス研修からスタートしました。やっとホテルに戻ったと思えば、次は宴会サービス、客室(ベットメイキングなど)、ランドリーなどを二か月研修を受けました。同期のなかには研修期間中に辞める人もいましたが、コミュニケーションが苦手だった自分には、専卒大卒も交じった50名ほどの同期と一緒に過ごせたことはとても刺激になりました。研修も終わり、いよいよ希望した和食レストラン部門への配属が決まりました。配属されたその日から毎日が必死のぱっちでした。学生時代に多少自信を持っていた包丁技術もまったく通用せず、「そんなんも出来んのか?」「いつまでかかっとるんや?」「食物科で何なろてきたんや?」と言われる毎日でした。技術面は経験不足で仕方がありませんでしたが、一番の困難となったのが『遅刻』でした。 ホテルに就職と言えど、現場は厳しい調理の世界です。ホテルの勤務規定などは関係なしで、下っ端は最初に出勤して、退勤は最後。さらにホテルということで宿泊客への朝食もあるので泊り勤務からの早番もありました。西洋料理の宴会部は早番と遅番でシフト制を組むだけの人がいましたが、日本料理は人不足とあって、早朝から深夜遅くまでクタクタになりながら働きました。結果的に疲れや寝不足のために、朝も起きれず度々遅刻しました。(ちなみに学生時代は小中校と皆勤賞をもらうくらい体力には自信がありました。)遅刻して一番つらいのが先輩からの『無視』でした。「すいません!!。」っと大きな声で謝罪をした後、先輩ひとりひとりに謝罪に回りますが、誰も声をかけてくれません。そして本来、自分が入るべきポジションには、不機嫌な先輩が私の代わりに準備をしており、必死で謝り倒して先輩の体を押しやって厨房に入らせてもらいました。悩んだ末に思いついた対策が遅刻しそうな前日は、厨房の前で寝ていました(笑) 先輩や後輩のなかには、逃げて辞めていく人もいましたが、自分の場合は、辞めて香川に変える訳にも行きませんし、不思議と辞める選択肢はよぎりませんでした。徐々に仕事の流れや自分の腕がついていくつれ、遅刻癖も無くなりましたが、技術が付いたことで、毎日作る料理に他人の要求以上の自分の中でのこだわりが生まれてくるようになりました。そうすることで責任ある仕事を任されるようになりました。そんなハチャメチャな毎日のお陰で一日一日に成長を感じれる下積み時代だったと思います。

新しい目標と挑戦

ホテルでも一目置かれるポジションになってきた頃、色んな人から一緒に働く誘いを受けるようになりました。ホテルでの仕事も十分に経験が積めたと感じ、ホテルから離れ街店で働くことにしました。ホテルのように大きな舞台ではなく、街店は少人数という事で、ドリンクや備品など料理以外のことを経験したり、仕入れや常連客など人付き合いも増えました。外から想像する以上に苦労が多かったです。結果的に街店での働いた経験は、人間性や仕事観など料理以外の学びの多い期間となりました。29歳になった頃、「母校で働く」というオファーを受けました。それをきっかけに、自分の将来についてや調理業界について考えることになりました。人付き合いの多い街店で多くの調理業界の人と関わり、給料面や人材不足問題、機械化やレシピ化、マニュアル化などの数々の調理業界の問題について自分なりに考えました。これから調理業界へ挑みたいと期待に胸を躍らせた若い世代に、無責任に夢や希望だけを与えるのではなく、現実的に起こりうる問題や本当に必要となる力などを伝えるという、自分だからできる調理業界への貢献方法と目標が生まれ始めました。世の中的に軽視されがちな調理師免許の持つ正しい責任をしっかりと理解させ、食物科から輩出した人材によって調理業界を向上させてもらいたいと期待してオファーを受けることにしました。

トライアンドエラーの毎日、そして大きなやりがい

母校で務めて3年目くらいは苦労しました。生徒に合わせた実習メニューの考案、授業プリント作成、筆記試験の作成、成績記録、部活動指導、全てが???の連続でした。毎日0時過ぎまで職員室で過ごしました。実習のメニューも生徒が作るとなると中々浮かばないものです。深夜2時や時には3時にコンビニから食材発注のFAXを送り、食材業者の人から「先生寝てるの?」なんて心配される始末でした。それでも気づけば14年目となりました。当初のほどの物理的な苦労は無くなりましたが、生徒へ『教える』難しさと苦悩は減るどころか増える一方です。ICT化が進み、時代とともに教えるツールは充実されていくものの、技術という実技を伝えることは単純ではありません。相手の能力や性格が違えば尚更です。ただ生徒が一番上達してくれる秘訣は『生徒のやる気』です。教えるこちら側のテクニックよりも、教わる生徒の熱意に敵うものはありません。現在、募集・広報部長を務める理由もそこにあります。学校説明会やオープンスクール、学校案内パンフレット、学校ホームページ、SNSから一人でも多くの『やる気』を持った中学生にアプローチが届けばっと思っています。生徒は大きなやりがいや驚きと喜びを与えてくれます。高校3年間という短い期間ですが、きっかけやチャンスを掴んだ生徒は一瞬で大きく成長してくれます。もしチャンスを掴めなかったとしても、社会に出て問題につまづいた時に高校での経験を糧に問題を乗り越えてくれればと思います。それぞれの現場で信頼を重ね、大きな責任を任されたときに正しい知識で若手を指導し、お客様に安全で喜びや感動を届けられる人になってくれることを願っています。